Il est a priori inutile de justifier le désir d’aller apprendre et voir l’Egypte. Il serait vain aussi de chercher à définir la richesse d’un espace qui impose sa logique à quiconque rencontre la représentation, même fragmentaire, d’un de ses monuments. Les dessins maniérés des voyageurs du XIXe siècle ou la quadrichromie d’une pauvre carte postale ont sur chacun de nous le même effet: l’Egypte dépose dans notre imaginaire quelques-unes de ses pierres, laisse la trace de ses formes, ouvre une nouvelle profondeur, spirituelle, à notre appréciation de l’espace.

L’Égypte est un tropisme si fort qu’il faudrait réfléchir plutôt aux raisons que nous nous donnons de retarder toujours le rendez-vous que nous nous sommes accordé avec elle un jour de notre enfance. Catherine Viollet a tué cette attente et a gagné le temps, sept mois d’un séjour à Louqsor, pour poser son regard sur ces lieux de prestige. Pour un artiste l’enjeu est de taille puisqu’en ces lieux, il s’abandonne à la force d’une culture avec laquelle il ne peut songer à jouer vraiment. Ce face-à-face perdu d’avance explique peut-être la discrétion des maîtres devant l’art égyptien. Le peintre orientaliste est toujours peu ou prou un peintre perdu, tombé dans un abîme, dans un territoire trop large pour qu’un regard puisse l’organiser et, pour un jeune peintre, les bas-fonds de New York semblent plus sûrs que la Vallée des Rois.

Il convient donc de penser le paradoxe et la logique qui cohabitent dans cet élan qu’a eu un jeune artiste, femme, venant de conquérir une place enviable sur la scène de l’art contemporain, qui un jour d’automne et de FIAC s’en est allée et nous a adressé ironiquement ses premières cartes postales.

Catherine Viollet est aujourd’hui dans la situation dont rêve tout jeune artiste : elle existe en tant que peintre, vit de sa peinture, une galerie accompagne son travail, une monographie lui a été consacrée et les turbulences médiatiques commencent à l’atteindre. Beaucoup d’artistes de sa génération dont la culture et l’imaginaire sont installés dans les « nouvelles images » pourraient considérer que l’essentiel est fait dans la marche que tout créateur accomplit vers la reconnaissance. Certains, à ce stade et dans la logique de leurs travaux, obéissent à la nécessité d’une aventure new-yorkaise, perçue aujourd’hui comme le dévoiement nécessaire d’une trajectoire artistique qui souhaite s’internationaliser : New York, New Wave, New Images, autant de manières d’écrire et de réécrire les désuètes « Cent nouvelles nouvelles ». Catherine Viollet a pointé l’index vers l’Orient: elle n’alourdira pas les charters qui cherchent en un ailleurs le plus d’occidentalité possible, la consommation frénétique des dimensions du marché de la peinture.

La décision de Catherine Viollet ne participe pourtant pas d’un abandon passéiste et aveugle envers la culture. La mobilité de son travail et la nature récente de ses choix à l’intérieur de sa peinture laissent clairement percevoir une logique qui ne pouvait que rencontrer ce que nous appellerons l’évidence de l’Egypte.

Choisir cette destination aux antipodes de la culture et des habitudes de son milieu est le fruit d’un travail nécessaire qu’elle a accompli avec détermination. En effet, la naissance de Catherine Viollet en tant qu’artiste s’est faite dans une ambiguïté redoutable : portée par la naissance d’un groupe appelé «Figuration libre», elle a eu le difficile privilège d’être l’énigme de ce mouvement. Peu nombreux furent ceux qui acceptèrent qu’une jeune femme méditative vienne encombrer l’image, par ailleurs si

commode, d’un groupe de jeunes garçons rieurs et iconoclastes. Ni son tempérament, ni la proposition de sa peinture ne permirent à l’époque de trouver une solution journalistique à la présence de Catherine Viollet qui assuma une exclusion douce hors de cette aventure.

La confusion aujourd’hui n’existe plus, Catherine Viollet a éloigné ses ambitions et sa peinture hors de cette tourmente.

Peut-être a-t-elle eu dans cette aventure le handicap et le privilège des femmes créatrices qui, à l’image de George Sand, peuvent être fascinées par la fragilité des génies, mais savent aussi, lorsque la maladie s’aggrave, s’enfuir avec le médecin traitant.

Catherine Viollet, dans cette période où sa peinture naissait, a su répondre par une patiente pratique de peintre par laquelle s’affirmait toujours plus évidente, dans le choix des thèmes, des images, des positions de la couleur, une recherche obstinée de la profondeur, de la référence. Les tableaux que nous voyons aujourd’hui nous donnent l’assurance que le monde de l’artiste ne s’est pas brisé dans la fréquentation de cette référence immense.

Le face-à-face avec une telle culture ne semble pourtant que pouvoir fragiliser celui qui s’y prête. Et le courage est là : devant la contrainte qu’exercent les formes, mais plus encore devant la cohérence qui secrètement les organise, chacun se sauve comme il peut. Et les formes de salut ne sont pas infinies : l’universitaire choisira sa fuite, l’érudition; l’artiste choisira sa résistance, l’exotisme et la scène de genre. Les peintres orientalistes ont particulièrement excellé dans cette guérilla, associant dans la représentation du monument une scène de genre, la silhouette d’un fellah, une caravane au repos, le col empesé de quelque touriste serrant contre son cœur l’auréole de son canotier. Il s’agissait déjà de calmer des espaces pour mieux se les approprier. Au-delà de ces attitudes, Catherine Viollet dispose sereinement de la référence. En elle, nul désir de domination, nulle crainte d’être dominée. Les signes se posent sur sa toile comme sa couleur, avec calme. Mieux encore pour notre étonnement, la référence, sans jamais être réduite ni simplifiée, est entrée dans la logique intimiste et décorative qui est devenue paradoxalement au fil des expositions, l’autorité de Catherine Viollet.

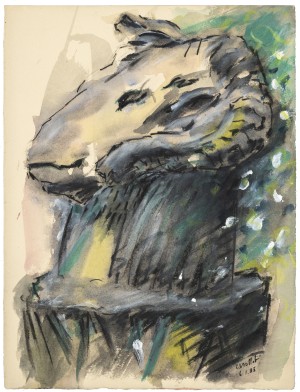

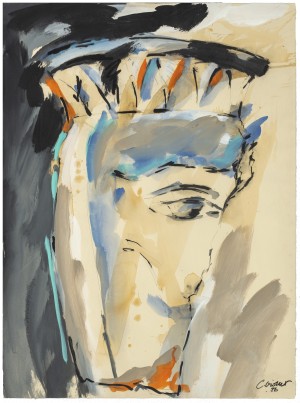

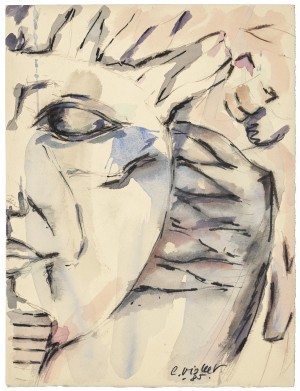

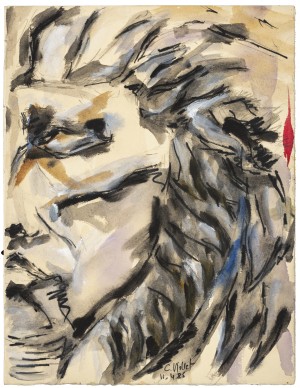

Regardons les figures. Elie Faure disait que l’art égyptien est sans doute le plus impersonnel qui soit. Et pourtant combien de cruauté, d’héroïsme n’imaginons-nous pas sous ce hiératisme, sous cette magnificence ? Dans la logique de l’intelligence du regard d’Elie Faure, le peintre ici n’accroche à ses figures aucune subjectivité, aucune tentation héroïque, soulignant l’une des vérités les plus profondes de l’art égyptien: aucune représentation, aucun signe ne vaut pour lui-même, ne se prête à la contemplation. Le signe ne vaut que dans son système. L’Occident, qui a parfaitement compris cela de sa propre écriture, se trouble devant un système de signes qui fait appel au dessin, à la figure. Catherine Viollet a su faire en sorte que le cadre le plus occidental et le plus subjectif du regard, le tableau, ne s’arrête jamais vraiment devant l’image mais induise le parcours du regard.

Mais souvent aussi l’art égyptien semble échapper à la froideur, à l’inhumanité que nous sommes tentés d’associer à la notion de système, et le peintre saisit aussi cette dimension plus inattendue encore. Que les mains se joignent, que la sandale se soulève, qu’une poigne saisisse la chevelure de l’esclave, que des doigts effleurent, qu’une griffe s’éloigne, qu’un dos se détourne et la frise héroïque rend ce qu’elle ne pouvait réellement dissimuler : les hommes dans leurs plus justes sentiments, les animaux dans leurs plus sûrs instincts.

Catherine Viollet est à nouveau ici au cœur de sa peinture. Ce qu’elle a saisi d’un monde qui offre à tous sa complexité, c’est ce qu’il dit lui-même de son humilité. Dans la représentation, par exemple du corps de Nout, mère du Soleil, qui porte en elle la trajectoire des astres, la cosmogonie égyptienne représente à la fois les deux horizons visibles mais aussi la limite de la compréhension humaine. Ce savoir affirme donc à la fois sa force et la limite de sa force, et cela seul garantit l’idée de sa sagesse. La force de la peinture de Catherine Viollet réside, depuis toujours, dans le contrôle constant des intensités qu’elle produit. Dans cette logique la composition même des tableaux se veut profondément antimonumentale. Le peintre a choisi, devant des monuments qui ont fait se courber les échines, de rester debout et de voir ce qui était à la hauteur des yeux. C’est elle, en fait, qui propose son module, l’échelle de son corps. Et cette proposition claire laisse comprendre ce qu’il en fut de la déambulation de l’artiste, de la qualité de son parcours aussi, qui lui permit d’atteindre avec les signes les plus forts, la familiarité. Ce regard absolument frontal, sans plongée ni plan américain, ni biais, ni angle, est plus qu’une trouvaille, c’est une posture dans laquelle Catherine Viollet se définit en même temps que sa peinture. Nulle part, nous dit-elle, elle ne sera étrangère à elle-même; nulle violence ne lui sera faite, nul plaisir ne lui sera refusé. Maîtrise et plénitude qui, au-delà du sujet et de la composition, découlent entièrement de sa pratique de la couleur. Car en fait, tout ce qui n’est pas dit, pas vu, pas su dans cette représentation du décor égyptien n’est qu’une acceptation sans tragédie du manque. Elle a dit d’un autre moment de sa peinture où elle se saisissait d’images de la nature : «En fait, l’idée était de trouver de vraies feuilles, mais ce n’était pas la saison, je les ai dessinées. Leur absence m’a donné mon geste.» Nous savons à quel point cette phrase aurait pu trouver sa traduction dans une rêverie archéologique. Les cultures couchées sous le chaos des ruines portent en elles ce manque dans lequel se loge le plaisir infini de la contemplation.

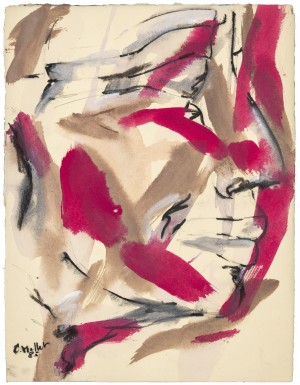

Sur ce manque, cette blessure acceptée, Catherine Viollet dispose les soins de la couleurs. Tableaux aux dominantes noires, réalisés sur la terrasse de son atelier, plein ciel et dominant le Nil; négatifs de la lumière provoqués par la lumière. Tableaux aux dominantes vives où l’hommage à Matisse se poursuit dans l’atelier parisien, tableaux qui reçoivent ces flocons de couleurs qui deviennent au fil des années la signature de l’artiste. Victor Hugo, effleuré un jour par une rêverie délicate, disait : «On dirige une balle, on ne dirige pas une plume.» Dans les tableaux de Catherine Viollet nous aurions tort de nous intéresser à la trajectoire de la balle : l’intensité ne se loge pas dans la référence. En revanche, les couleurs qui successive ment se posent sur la toile nous laissent croire que l’artiste a percé le secret de la trajectoire des flocons, des duvets et des plumes.

Il n’y a à mes yeux aucune différence entre la situation des jeunes plasticiens devant le concept de modernité, moribond, éclaté, et celle de tout homme contemplant le répertoire formel que propose le champ de ruines. Pour l’un comme pour l’autre, une fascination indécise : celle que l’on éprouve à l’égard de la beauté défaite par le temps et par des forces sourdes; celle aussi que l’on entretient dans le paradoxe d’une imagination qui jouit de la cassure et du fragment tout en savourant l’impossible désir de redresser les ruines en produisant, par une fulgurante réalisation de la pensée, l’érection nouvelle de ces amas érodés.

Les jeunes plasticiens se meuvent trop souvent dans la nostalgie d’une modernité manifeste, positive, provocante ou critique comme l’archéologue poursuit son lent travail d’appropriation de la connaissance en vue d’une restauration. Les premiers n’ayant pas l’humilité des seconds, ne cessent d’en appeler à la nouveauté de leurs pratiques alors qu’ils ne sont – et cela devrait leur suffire – que les archéologues de la modernité.

Catherine Viollet échappe à ce travers. Ayant fait suivre des images mythiques de la modernité – les stars – par l’ordre fou de la sculpture monumentale sur les pas de Maillol, elle a plus récemment interrogé les civilisations, leurs restes et leurs manques avec la série des « Balinaises » et des « Indiens ». Une exigence plus large de culture et de profondeur l’a conduite à l’évidence de l’Egypte.

Égypte, évidence donc pour un peintre qui, acceptant l’ordre de la monumentalité, faisant plier cet ordre à l’ordre juste de sa peinture, semble dire dans une attente spirituelle que, peintre et femme, sûre de ses couleurs, elle a accepté de vieillir.

L’authenticité de ce peintre nous laisse comprendre que jamais sur son visage elle ne posera autre chose que le maquillage de sa peinture.

1985, Michel Enrici