Déjà, il y a un parcours de l’œuvre de Catherine Viollet, et si l’on en discerne bien les marques dans le temps propre à son élaboration, déjà, depuis peu, la trame d’un processus dans ce parcours affleure. C’est-à-dire que par la torsion intérieure imprimée aujourd’hui au parcours développé, le peintre révèle tout autant la préméditation de ce qu’il a conçu jusqu’à présent que la nécessité qu’il induisait ce faisant d’en venir aux tableaux découverts à l’heure actuelle

Par les moyens de la peinture le premier acte de l’œuvre naissante fut de situer ces moyens, de les interroger et les matérialiser au centre de la plus vaste chambre d’échos qui puisse être, celle de la culture. Prenant en ce sens toute sa génération, celle de la figuration libre à contre-pied, Catherine Viollet dès ses premières tentatives, plutôt que de subir son époque en la signalisant, travaillait selon la pente de ses goûts et de ses raisons à un parcours où gagner et parfaire sa propre amplitude émotionnelle. L’émotion, le sentiment, l’effusion, valeurs qui ont été liquidées la plupart du temps par la volonté technico-moderniste au profit de la jouissance. C’est-à-dire l’inscription

mécanique et absolue de soi jusqu’a son évanouissement pour y parvenir; la jouissance est une idéologie de parvenus, et de soumission. Autre chose est l’émotion qui incorpore le sujet a des degrés de déséquilibre, des nuances de mélange, aux aléas des échanges, aux lisières indécises des transformations.

Ainsi je vois la toute première partie de l’œuvre de Catherine Viollet, a l’enseigne d’un apprentissage exigeant de l’émotion quant à la culture; or d’émotion il n’en est de vraie que parvenue au rivage du langage, en deçà, c’est-à-dire le soupir d’aise après une bouchée de plaisir, ce n’est qu’instinctuel et regarde la bête ou les fainéants, l’inarticulé. L’apprentissage de l’émotion quant à la culture, ce devait être nécessairement une batterie de gestes de forages dans le temps et dans l’espace en s’y frayant un logement pour le passage d’un regard, le murmure d’une interprétation, la désignation timide et malaisée de significations aperçues. Ce fut un long voyage pour Catherine Viollet, semé de nombreux virages, et de haltes, pour y peindre. Et peindre était un vrai geste d’étude sur des motifs, c’est-à-dire sur des résistances décisives, des mystères inévitables, des noms, des sites, des dates sur lesquels le pinceau devait en quelque sorte se heurter et s’appuyer si le peintre voulait poursuivre son chemin vers la mémoire retrouvée dans l’enceinte de la question contemporaine de la culture. L’Egypte et les indiens américains, Matisse et Mishima, Maillol et Pollock, parmi d’autres, voici les récifs où l’œuvre a pris pied, trouvé socle; par mariages, échanges et combinaisons, voilà comment l’œuvre s’est étendue entre les points d’appui qui affleurent dans ce que nous voyons et entre beaucoup d’autres, immergés parfaitement dans le geste de prise de participation du peintre à l’architecture générale des langages du monde.

Beaucoup de jeunes peintres aujourd’hui en débutant leur œuvre cèdent à la jouissance d’en exposer la conclusion où ils disparaissent, cédant en réalité au fantasme d’une maîtrise supposée de l’art et de la culture par le recyclage médité ou inconscient de gestes conclusifs antérieurs. Autrement difficile est le travail de concevoir sa propre genèse, de discerner les moyens nécessaires à l’élaboration du déplacement ondulatoire de sa propre émotion et de celle des autres.

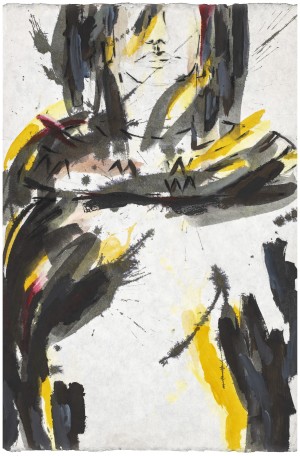

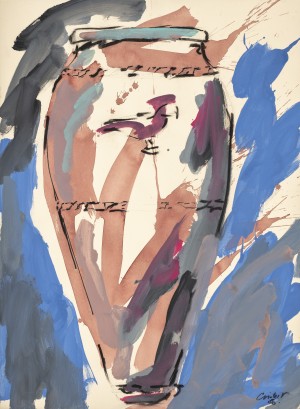

La manière même de peindre qui a prévalu durant toute cette première période de l’œuvre de Catherine Viollet est en harmonie parfaite avec son projet. Par larges touches fluides, les couleurs croisent les lignes sans s’y borner, et l’on a le sentiment d’un double frayage, d’une double vue, pour s’y tenir sur un bord celui de la ligne, serpentine et elliptique; mais aussi pour y dériver, par l’autre bord, la couleur en profusion, giclures, maculatures ; et ceci encore, les grands sujets, en réserve, dans le périmètre de la ligne, mais touchés, et comme prononcés au centre d’un chahut de couleurs ou par le chant d’un chœur polychrome sur toute la frontière de ce qui s’incarne sous nos yeux.

Une décennie presque de peinture mais en un seul geste de rassemblement du lieu, du périmètre où la pratique de la peinture devient la question de la peinture incorporée à la stratification générale de la culture. Il s’est agi en quelque sorte pour Catherine Viollet de décrire méthodiquement sur quel fond installer l’acte de peindre, et à quelles résonances elle associe ce acte. Genèse nécessaire, histoire pleine de bruits et de fureur pour discerner progressivement le seuil où peindre se détache de toute fonction narrative pour faire valoir sa fonction essentielle de frontière entre visible et invisible. Et en regard de ces derniers tableaux, Catherine Viollet pourrait reprendre la réflexion d Eugène Leroy sur son propre cheminement: «Tout ce que j’ai jamais essayé en peinture, c’est d’arriver à cela, à une espèce d’absence presque, pour que la peinture soit totalement elle-même».

Car il ne s’agit plus que de cela dans les derniers tableaux de Catherine Viollet: d’une espèce d’absence presque. Ou des seuils de discernement. Après la plénitude et la maîtrise de l’identification directe associée à l’émotion qu’elle suscite, le cours du processus a évolué vers un repérage gradué, mélangé des périphéries d’un centre absent. Vient un âge dans la vie du peintre comme dans la vie de quiconque où il est clair que dire, représenter ou désigner n’est pas posséder, mais bien la preuve du contraire, peindre ne représente plus que l’effort de se situer en face de la rupture interne du signe, sur la frontière où advient la possibilité d’identifier, en même temps que l’inquiétante étrangeté de l’abstraction du lieu où se forme le signe.

Ce qui faisait tableau, reconnaissance, séduction, et propriété pleine dans l’œuvre de Catherine Viollet nous quitte inexorablement. Impassibilité tendue, immaculée des fonds vierges et sur cette promesse d’infini et d’aveuglement, en lisière, et quelle que soit l’adresse qui le détermine, un processus de tâtonnements sur les périphéries de figures de contenants. Nous sommes perdus sur des seuils, nous déambulons sur des lisières; je songe bien sûr à Bram Van Velde, mais je songe aussi aux jardins Zen vus aux alentours de Kyoto, que la vue soit la proie d’une intersection dont le tableau se retire au profit d’une méditation sur les signes du seuil où s’établit toujours provisoirement la dérive de l’émotion et le voyage de la pensée.

1989, B. Lamarche-Vadel